秸稈直接焚燒和制成生物質(zhì)顆粒的環(huán)保性差異,本質(zhì)上是 “無序排放” 與 “高效利用”的區(qū)別。以下從污染產(chǎn)生機制、資源利用方式、政策導向等方面展開分析:

一、秸稈直接焚燒的污染問題

1. 污染物直接排放,加劇空氣污染

顆粒物(PM2.5/PM10):焚燒產(chǎn)生大量煙塵,含可吸入顆粒物,直接威脅人體呼吸道健康,尤其引發(fā)霧霾天氣(如華北地區(qū)秋收季的空氣質(zhì)量下降)。

有毒氣體:

氮氧化物(NOx):助長高濃度臭氧污染,刺激呼吸道并腐蝕植物。

一氧化碳(CO):低濃度可引起頭痛,高濃度危及生命。

多環(huán)芳烴(PAHs):如苯并芘,強致癌物質(zhì),通過大氣擴散影響周邊居民。

溫室氣體:焚燒釋放大量二氧化碳(CO?),雖屬 “生物質(zhì)碳”(短期內(nèi)可通過植物光合作用循環(huán)),但焚燒過程碳排放強度高,且破壞土壤碳匯。

2. 生態(tài)鏈破壞與資源浪費

土壤肥力流失:焚燒導致有機質(zhì)、氮磷鉀等養(yǎng)分被燒毀,土壤結(jié)構(gòu)破壞,加劇板結(jié)。

生物多樣性受損:焚燒可能燒死土壤微生物、昆蟲幼蟲,破壞農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)。

資源未有效利用:秸稈含纖維素、木質(zhì)素等可轉(zhuǎn)化資源,直接焚燒等同于 “浪費生物質(zhì)能源”。

二、生物質(zhì)顆粒的環(huán)保邏輯:化害為利的循環(huán)利用

1. 燃燒過程更清潔,污染物可控

燃燒效率高,排放低:

生物質(zhì)顆粒經(jīng)壓縮后密度高(約 1.1-1.3 噸 / 立方米),燃燒時與空氣接觸更充分,熱效率可達 80% 以上(直接焚燒熱效率僅 15%-20%),減少未燃盡碳顆粒排放。

硫、氮含量低:

秸稈本身含硫量極低(<0.1%),燃燒時幾乎不產(chǎn)生二氧化硫(SO?);通過優(yōu)化燃燒技術(shù)(如分段燃燒、加裝脫硝裝置),氮氧化物排放可控制在環(huán)保標準內(nèi)(如歐盟生物質(zhì)鍋爐排放標準:NOx<200mg/Nm3)。

灰分集中處理:

燃燒產(chǎn)生的灰分可回收作為鉀肥(含鉀約 5%-10%),避免直接焚燒時灰分隨煙塵擴散污染。

2. 替代化石能源,減少凈碳排放

碳中性(Carbon Neutral):

秸稈生長過程中吸收大氣中的 CO?,制成顆粒燃燒后釋放的 CO?重新進入碳循環(huán),理論上不增加大氣中溫室氣體總量(區(qū)別于煤炭、石油等化石能源的 “凈增碳”)。

節(jié)能效益:

1 噸生物質(zhì)顆粒熱值約 4000-4500 大卡,相當于 0.6-0.7 噸標煤,但燃燒時碳排放僅為煤炭的 50%-60%。據(jù)測算,我國每年利用 1 億噸秸稈制成顆粒,可替代約 5000 萬噸標煤,減少 CO?排放 1.3 億噸。

3. 全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境效益

減少秸稈露天堆放污染:

規(guī)模化收集秸稈可避免其腐爛產(chǎn)生甲烷(CH?,溫室效應(yīng)強度是 CO?的 28 倍),同時消除消防隱患(露天堆放易引發(fā)火災(zāi))。

帶動循環(huán)經(jīng)濟:

秸稈→顆粒→能源的產(chǎn)業(yè)鏈,可創(chuàng)造就業(yè)(如收割、運輸、加工),并減少農(nóng)業(yè)面源污染(傳統(tǒng)秸稈還田若處理不當可能導致病蟲害滋生)。

三、政策邏輯:從 “禁止焚燒” 到 “引導利用”

我國《大氣污染防治法》明確禁止露天焚燒秸稈,同時出臺《關(guān)于促進生物天然氣和生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》等文件,鼓勵秸稈能源化利用。核心邏輯是:

短期:遏制露天焚燒帶來的急性污染(如秋冬季霧霾)。

長期:將秸稈轉(zhuǎn)化為可再生能源,推動 “雙碳” 目標(2030 碳達峰、2060 碳中和),同時盤活農(nóng)業(yè)廢棄物資源。

總結(jié)

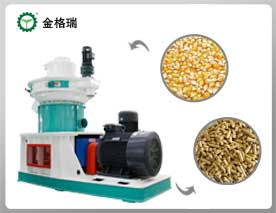

秸稈直接焚燒是 “簡單粗暴” 的處理方式,污染物未經(jīng)控制直接排入環(huán)境;而生物質(zhì)顆粒通過秸稈顆粒機生產(chǎn)線實現(xiàn)污染物集中處理、能源利用和碳循環(huán)平衡,符合 “循環(huán)經(jīng)濟” 和 “低碳發(fā)展” 理念。